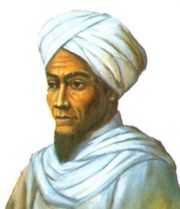

“Ki Hajar Dewantara” Pahlawan Pendidikan yang mulai dilupakan !

REP | 26 October 2012 | 23:17 Dibaca: 80

Dibaca: 80  Komentar: 0

Komentar: 0  Nihil

Nihil

” Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia “

” Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia “

Tiga puluh enam tahun yang lalu,

tepatnya tahun 1976, saya memulai sekolah di Taman Muda ( Sekolah SD di

Tamansiswa), 5 tahun setelah itu masuk di Taman Dewasa ( Sekolah SMP di

Tamansiswa) . Tahun 1988 saya mulai menjadi guru di Taman Dewasa ( SMP

Tamansiswa ) Cibadak sampai dengan tahun 2005. Sejak itu saya diangkat

jadi PNS dan sekarang mengajar di SMP Negeri 3 Cibadak. Sebuah

perjalanan pendidikan yang tak bisa di lepaskan dari sosok seorang

Soewardi Suryaningrat ( lebih terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara),

Bapak Pendidikan kita semua, yang tanggal kelahirannya, 2 Mei di

peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Ki Hajar Dewantara terkenal dengan ajarannya Sistem Among ( Tutwuri handayani, Ing Madya mangun karsa, Ing ngarsa sung tulada)

di Tamansiswa, ialah suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan

dan bersendikan 1) Kodrat Alam, sebagai syarat untuk mencapai kemajuan

dengan secepatcepatnya dan sebaik-baiknya; 2) Kemerdekaan, sebagai

syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin anak,

agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak

merdeka. Sistem tersebut menurut cara berlakunya, juga disebut sistem

Tutwuri Handayani.

Apa yang terjadi sekarang ini? Dunia

pendidikan di hebohkan dengan tawuran antar pelajar mulai dari anak-anak

SMP, SMA/SMK sampai perguruan tinggi, hampir setiap hari menghiasi

surat kabar dan Televisi. Para guru rame mencari metode dan model

pengajaran yang relevan dengan era dan jaman yang serba di gital. Mereka

lupa, bahwa kita punya seorang pahlawan pendidikan yang harus nya jadi

tauladan dan panutan para siswa dan pendidik di negeri ini. Kita

kehilangan karakter dan kepribadian bangsa. Erosi sikap dan perilaku

sudah menjalar di setiap aktifitas para siswa dan guru.

Kilas balik Sang Pahlawan Pendidikan Nasional kita. Beliau di lahirkan pada tanggal 2 Mei 1889. Hari

lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang

terkenal ialah sistem Among yang terdiri dari tut wuri handayani (di

belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah

menciptakan peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa sungtulada (di depan

memberi teladan). Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 28 April

1959 dan dimakamkan di Yogyakarta.

” Album Kenangan Saya Bersama Peserta Didik SMP Tamansiswa Cibadak Saat Zarah Ke Makam Ki Hajar “

Kiprah

dan perjuangan beliau patut jadi panutan dan motivasi buat kita. Bangsa

ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu

memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis,

suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan

sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang

asasi .

Beliau

mendirikan Perguruan Tamansiswa pada tahun 1922, dimana pendidikan

Tamansiswa berciri khas Pancadarma, yaitu 1) Kodrat Alam; 2)

Kemerdekaan; 3) Kebudayaan; 4) Kebangsaan; 5) Kemanusian, yang berdasarkan Pancasila.

Buah

pikiran beliau tersimpan di Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta

(di Pusat Perguruan Tamansiswa Yogyakarta). Museum ini di bangun untuk

melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara. Dalam

museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar sebagai

pendiri Tamansiswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi

museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting

serta data surat-menyurat semasa hidup Ki Hadjar sebagai jurnalis,

pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam

mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Apakah kita

pernah kesana? Tak sedikit diantara kita yang belum pernah ataupun tak

tahu sama sekali. Inilah kondisi kita sekarang ini.

” Album Kenangan Saya saat berkunjung Ke Majelis Luhur Tamansiswa dan Museum Dewantara “

“JAS MERAH” JAngan Sekali-kali MElupakan sejaRAH . Ya…inilah

seharusnya selaku warga dari bangsa yang besar jangan sekali-kali

melupan sejarah. Kita bisa hidup nyaman, mencari ilmu

setinggi-tingginya, berekspresi di manapun, salah satunya di kompasiana

ini, tentu salah satunya adalah berkat jasa Beliau, sang Pahlawan

Pendidikan Nusantara kita yang mulai di lupakan.

” Ki Hajar Dewantara” pantas rasanya

kita kedepankan di era sekarang ini. Era yang serba syarat konplik.

penuh dengan demo-demo, kreatifitas yang kebablasan, karakter bangsa

yang mulai luntur, kepribadian yang semakin sirna dari akhlaqurkarimah,

dan ego yang tinggi untuk menyelesaikam masalah semau dan seenaknya

tanpa memikirkan orang lain.

Prihatin rasanya kita sebagai bangsa

yang besar, yang pahlawan kebangsaannya cukup disegani di seluruh dunia,

tapi mulai melupakan para pahlawannya begitu saja hanya karena

memikirkan sesuatu yang tak jelas.

Pahlawan Nusantara ini lah yang menurut saya yang perlu di kedapankan dengan alasan :

1) Saya di ajari, didik dan di latih di

Tamansiswa, setidaknya paham dan mengetahui bagaimana ajaran-ajaran Ki

Hajar Dewantara yang masih relevan dan tak usang di makan waktu, seperti

sistem Among ( Tutwuri Handayani, Ing Madya Mangun Karsa, Ing Ngarso

Sung Tulodo) yang di gunakan untuk mengajar, mendidik, dan melatih para

siswa.

2) Ajaran beliau tentang budi pekerti setidaknya diperlukan sekali di jaman dan era tawuran di kalangan pelajar sekarang ini.

3) Perguruan Tamansiswa menyebut gurunya

dengan Pamong, yang berarti harus ngemong dan mengawasi peserta didik

setidaknya selama 24 jam, sehingga peserta didik akan terawasi dan

terjaga dari hal-hal yang negatif

4) Beliau ( Ki Hajat Dewantara) adalah

tokoh kebangsaan yang sepak terjangnya dalam dunia pendidikan di akui

secara nasional dan internasional.

5) Jiwa jurnalis, wartawan, aktif di

organisasi sosial dan politik, serta jiwa kebangsaannya tak perlu di

ragukan lagi. Dengan tulisannya “Seandainya Aku Seorang Belanda” (judul asli: “Als ik een Nederlander was”) yang isinya cukup pedas sekali di kalangan Hindia Belanda pada waktu itu.

Berikut kutipannya : (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara )

- “Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya”.

6) Jika kita mau menggali dan berjiwa

kebangsaan, guru profesional itu sebenarnya adalah guru yang menjalankan

ajaran Ki Hajar Dewantara. Ki

Hadjar Dewantara merangkum konsep yang dikenal dengan istilah Among

Methode atau sistem among. AMONG mempunyai pengertian menjaga, membina

dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana “among” (momong)

disebut PAMONG, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari

yang diamong. Guru atau dosen di Tamansiswa disebut pamong yang

bertugas mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu. Tujuan sistem

among membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa,

merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketrampilan,

serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri

dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada

umumnya.

Sistem among

mengharamkan hukuman disiplin dengan paksaan/kekerasan karena itu akan

menghilangkan jiwa merdeka anak. Kini orang banyak melihat tayangan

kekerasan, misalnya saja film anak “Tom & Jery” yang melaksanakan

hukuman kepada sesama dengan meledakkan dinamit. Hal ini tidak sesuai

dengan pendidikan anak bila kita ingat sifat kodrati anak “nonton,

niteni, niroke”. Sinetron tertentu ada yang dengan lugas melampiaskan

kekerasan dan dendam. Sebaiknya orang tua mencermati, mengarahkan dan

memilih tayangan TV di rumahnya. Sistem Among dilaksanakan secara “tut wuri handayani” dimana kita dapat “menemukenali” anak, bila perlu perilaku anak boleh dikoreksi (handayani) namun tetap dilaksanakan dengan kasih sayang. (sumber: www.tamansiswa.org)

7) Bangsa yang besar

adalah bangsa yang menghargai para Pahlawannya. Kenapa kita tidak

menghargai Ki Hajar Dewantara bapak pendidikan Nasional kita mulai

sekarang ini ?

Demikian, Pahlawan Nusantara buat daerahku berdasarkan pemikiran dan realita yang ada sekarang ini !

Oleh: Suryadi

Oleh: Suryadi